大宝八幡宮で頒布をしている御札・御守と、社宝、境内施設の一部をご紹介します。 御札・御守は、新年を迎えるにあたり新しいものをお受けいただくのが一般的です。これは、御札・御守を新しくすることにより、御神霊の力、御神威(みいつ)がさらに活発に発揚されると考えられているためです。伊勢の神宮をはじめ全国でみられる遷宮(せんぐう)(社殿を新築し神様に御遷りいただくこと)にも、このような意味合いが含まれています。 ※ここにご紹介しきれていない授与品・社宝・境内施設もございます。

御札1

木札

中:家内安全御札(木札)

右:商売繁盛御札(木札)

家内安全御札

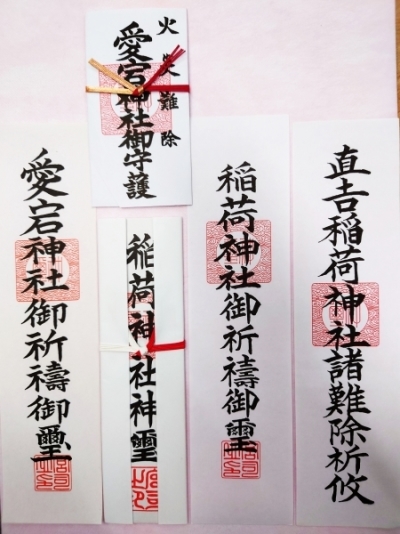

御札2

初穂料 700円(令和7年4月~)

京都市の愛宕山山頂に鎮座する愛宕神社を総本社とする市内の愛宕神社(当宮の兼務神社)の御札です。火伏せの神として火産霊命(ほむすびのみこと)(カグツチ)をお祀りし、火の災い事が無いようお祈りしましょう。

左:愛宕神社御札(紙札)

初穂料 100円

キッチンの壁などにお祀りし易い紙札です。

中:稲荷神社御札(紙札水引付)

初穂料 1000円

稲荷神は、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)などの穀物の神の総称です。

右:稲荷神社御札(紙札)

初穂料 100円

農作業場や納屋の壁などにお祀りし易い紙札です。

右:直吉稲荷神社御札(紙札)

初穂料 100円

大宝御守

当宮の社名や地名にもなっている「大宝(だいほう)」とは、「黄金」そのものを意味しています。この大宝御守は、特に宝くじの当選祈願で、「大きな宝」の名に恥じない結果を出しています。 平成17年より始まった宝くじの当選祈願、祈願を受けた売場での高額当選は累計で一等3本、二等12本、小額当選を合わせ31億円を突破!

七福神御守

ご利益は、寿老人(長寿・平和)、布袋尊(忍耐・幸運)、恵比寿(商売繁盛)、毘沙門天(勇気・退魔)、弁財天(学問・芸術)、福禄寿(長命・幸運)、大黒天(金運・財運)、となります。

交通安全御守

交通安全御守(キーホルダータイプ)

交通安全御守 (吸盤タイプ)

交通安全御守(バイク・自転車)

交通安全・幸福祈願御守

交通安全・幸福祈願御守

初穂料 700円(令和7年4月~)

交通安全の祈願と共に鈴の音で福を呼びます。

菊は皇室の御紋です。

旅行安全御守

開運厄除御守

携帯に便利なカードタイプの厄除御守です。財布や定期入れにも入りますので、特に前厄・本厄・後厄の間はお受けになり身に着けましょう。

封じ込み御守・身体肌御守

身体肌御守(紫・白)

無病息災御守・病気平癒御守・安産御守

初穂料 700円(令和7年4月~)

五臓六腑の五臓の健全を祈願する御守です。肝臓は緑、心臓は赤、脾臓は黄、肺臓は白、腎臓は紫、そして心身共に健康を金で表し、六色のひょうたんにしています。根付(紐)は赤、黄、紫がございます。

右:安産御守

初穂料 700円(令和7年4月~)

妊娠されている方が、御産時の安産と産前産後の母子の健康を祈願する御守です。当宮でお祀りしております神功皇后(じんぐうこうごう)は、安産守護の神様として多くの崇敬を頂いております。

中央:病気平癒御守

病気や怪我を患っていらっしゃる方が、一日も早く回復出来ますよう祈願する御守です。祈祷札や御守をお見舞いの品とするのも良いでしょう。

健脚健康草履御守

健脚健康草履御守(赤・青・黄・緑・ピンク)

初穂料 700円(令和7年4月~)

足の痛み、腰の痛みが消えますよう祈願します。

身代り御守

良縁御守

方位除御守・八方御守

右:八方御守

方位御守は他の御守同様、携帯し易い造りですが、こちらは神棚や玄関先にお祀りしてください。

学業成就御守

学業成就・通学安全御守

学業成就・通学安全御守(赤・青・黄・黒・ピンク)

初穂料 1,000円

日頃の勉学に勤しみ、成績が向上することと学生生活の充実・通学の安全も祈願します。

ランドセルの形で、中に小銭が入れられます。

勝御守

勝御守

初穂料 700円(令和7年4月~)

勝負事全般において必勝を祈願する御守です。当宮の主祭神であられます八幡様(十五代応神天皇)は、武の道をつかさどる戦の神として多くの崇敬を集める神様です。

通常の他に、茨城県のプロスポーツチームとコラボした必勝御守もございます。

バスケットボール:IBARAKI ROBOTS(いばらきロボッツ)

野球ボール:ASTRO PLANETS(茨城アストロプラネッツ)

わらべ御守

わらべ御守

初穂料 700円(令和7年4月~)

お子様の健やかな成長を祈願します。

初宮詣や七五三詣はこちらの御守をお受けください。

合格御守

合格御守

初穂料 700円(令和7年4月~)

入試、資格試験、就職試験などの合格を祈願します。

幸運御守

右:幸運の玉御守(水晶)

干支根付御守・幸運の鈴守

右:幸運の鈴守(ピンク・水色)

心願棒御守

願意を込めてぎゅ〜っと握りしめる御守です。

合格祈願や必勝祈願(スポーツ観戦)など、

「手に汗握る」そんな場面に最適の御守です。

ペット御守

ペット御守(犬・猫)

初穂料 700円(令和7年4月~)

ペットの健康・安全・長寿を祈願します。

わんちゃん、ねこちゃんそれぞれ2色(ピンク・水色)がございます。

子宝草

子宝草

葉の周りにたくさんの子株が並んで付く姿から子宝草と呼ばれています。その子株を土に乗せるだけで簡単に増やせます。子授けの縁起物として育ててみてはいかがですか。

ベンケイソウ科カランコエ属の多年草、多肉植物、半耐寒性

別名クローンコエ・コダカラベンケイ・シコロベンケイ

古式絵馬(足付)

古式の足付絵馬は、境内の絵馬掛けには掛けずお持ち帰りいただき、神棚にお供えしてください。

絵馬・子育絵馬

右:子育絵馬

張子・土鈴

右:土鈴

破魔矢

ミニ鉾矢

福熊手

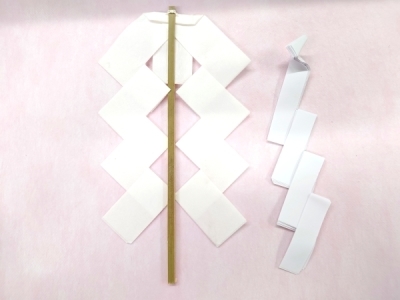

幣束(へいそく)(紙垂付)

初穂料 700円(令和7年4月~)

神様にお鎮まりいただく依代(よりしろ)です。

そのため、年神(歳神)様にも氏神様にもお使いいただけます。年神様とは、毎年お正月に各家にやって来る来方神で、お歳徳(とんど)さん・正月様・恵方様・大年(歳)神・年殿(としどん)などとも呼ばれます。「年」は稲の実りのことであり、穀物の死と再生を根底とする穀物神です。元々、お正月の飾り物は、年神様をお迎えするためのもので、門松は依代、鏡餅はお供え物でした。氏神様とは、一族をお守りくださる神様です。しかし、先祖代々同じ土地で生まれ育ち死んでいくというのが必ずしも当たり前ではなくなると、その土地を守る鎮守様、その土地で産まれた子供を守る産土神(うぶすなのかみ)たちと同一視されるようになりました。ちなみに同じ氏神の周辺に住み、その氏神を祀る者同士を氏子(うじこ)と言います。

大宝願叶札

境内の御神木より奉製した木札です。

二枚一対でお受けいただき、両方に同じ願い事を書きます。

一枚は御本殿瑞垣前の専用の札掛に掛け、

もう一枚はお持ち帰りになり、

願いが叶ったら神社に納めてください。

焚き上げいたします。

方位除 清浄祓砂

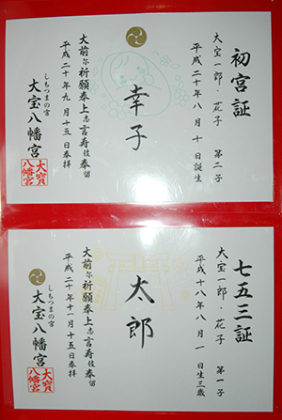

初宮証・七五三証

御朱印帳

ご希望の方には最初のページに当宮の御朱印を押印いたします。

通年で授与する無地の物の他に、期間限定で

春 桜

秋 菊

冬 いちょう がございます。

※切り替え時期は、各植物の開花の都合などに合わせ変更する場合がございます

左:八坂神社(紙札)

中:神宮大麻(中大麻)

皇室の大御祖神(おおみおやがみ)である天照大御神(あまてらすおおみかみ)をお祀りする伊勢の神宮の御札です。氏神様が地域の守り神、神宮は日本全国の総氏神様です。

右:水神社御札(紙札)